Lunedì 05 Maggio 2025

Vivere con i poveri: il mandato di Papa Francesco alla Chiesa di oggi

Il pontificato di papa Francesco ha fortemente sollecitato la riflessione e l’azione della chiesa e della Caritas la quale ha il compito di promuovere la testimonianza della carità della comunità ecclesiale in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della gi...

Lunedì 05 Maggio 2025

Meloni, Salis, i commenti sessisti e il doppiopesismo della politica

Il doppiopesimo: è questo che della politica fa andare in bestia. Giorgia Meloni, la premier italiana, si lamenta per i commenti sessisti che esponenti della sinistra-centro non lesinano nei suoi confronti. Dalla “cameriera” di Nicola Fratoianni, come se servire ai tavoli fosse una diminutio, all...

Domenica 04 Maggio 2025

Siri quasi Papa e le “frecce” di Fortebraccio. Il conclave non parla come la politica

L'editoriale della domenica di Mario Paternostro

Sabato 03 Maggio 2025

Il Vangelo di Matteo 25 e l’eredità di Papa Francesco

“Ogni migrante che bussa alle nostre porte è un'occasione di incontro con Gesù Cristo.” Con queste parole, Papa Francesco ha più volte invitato la Chiesa a uscire da ogni paura per abbracciare il Vangelo nella sua radicalità. E il Vangelo, al capitolo 25 di Matteo, è chiarissimo: Gesù ci lascia un e...

Sabato 03 Maggio 2025

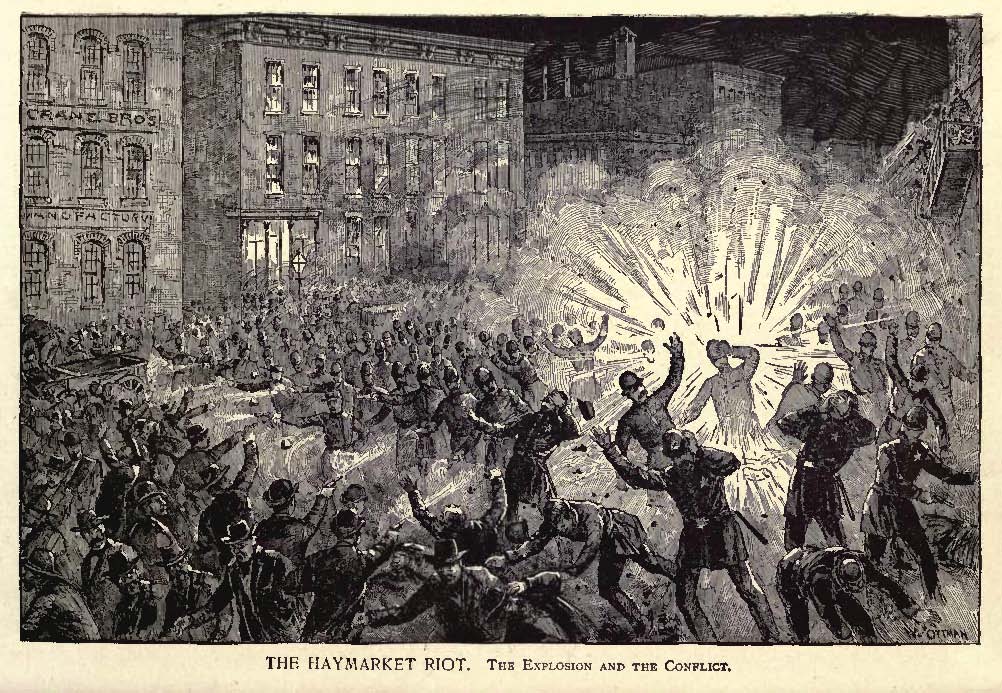

Le BR rapiscono Mario Sossi e Genova entra nell’incubo terrorismo

Il racconto del sequestro del procuratore capo da parte delle Brigate Rosse nelle prossime puntate di Ti ricordi

Venerdì 02 Maggio 2025

Il nuovo Papa mantenga lo sguardo di Francesco sui detenuti

Nell’epoca della globalizzazione i gesti e i viaggi comunicano in modo forte i messaggi, e così è stato anche per papa Francesco, la cui prima visita fuori dalla città di Roma è stata Lampedusa, dove ha ricordato i morti nei viaggi della speranza fatti dai migranti per raggiungere l’Europa, mentre l...

Giovedì 01 Maggio 2025

Il lavoro al centro della battaglia elettorale, ma Genova non ha bisogno di promesse

Il commento del direttore Matteo Angeli in occasione del Primo maggio

Martedì 29 Aprile 2025

Alla politica del futuro di Genova non interessa?

Dorme questa città così bella, dalle tradizioni così importanti, un tempo protagonista del diritto marittimo internazionale e che dovrebbe essere significativa in un momento di crisi della comunità internazionale quando le regole sul commercio internazionale sono da ricostruire. Ci saremmo attesi da...

Martedì 29 Aprile 2025

Il nuovo Papa continui a dare speranza

La notizia della morte di papa Francesco è stata una sorpresa: dopo la celebrazione della Pasqua, l’ultimo bagno di folla, i saluti, il messaggio Urbi et orbi con l’accorato appello per la pace. Bergoglio aveva detto, all’inizio del pontificato, di avere l’impressione che sarebbe stata un’esperienz...

Lunedì 28 Aprile 2025

Francesco e gli altri Papi, la Chiesa fuori dagli schemi

Un filo unisce gli ultimi quattro pontificati di Santa Romana Chiesa. In principio fu Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani. Era arcivescovo di Venezia, ruppe cerimoniali e abitudini consolidate in San Pietro, sconfisse Giuseppe Siri, che arrivava da Genova come il più papabile. Il suo re...Venti minuti Salis-Salvini: un blitz con troppi dubbi

Sabato 09 Agosto 2025

Vi racconto la magia del concerto dei Beatles a Genova: "Io c'ero"

Giovedì 26 Giugno 2025

Maturità: nelle tracce mancata l'attualità controversa, dall'Ucraina alla Palestina

Venerdì 20 Giugno 2025

Il futuro della nostra lingua scritto nel tema della maturità

Giovedì 19 Giugno 2025

Notizie più viste

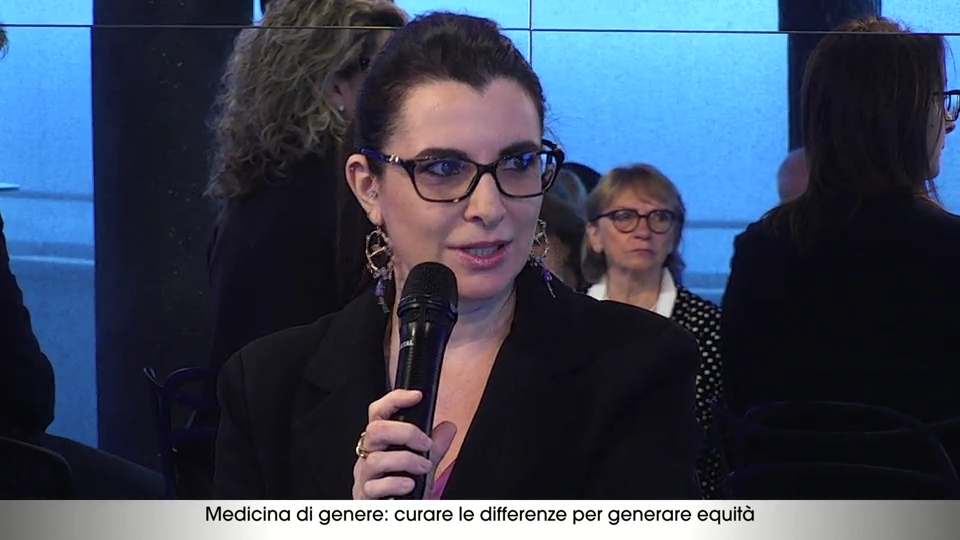

La medicina di genere sia parte della ricerca e della cura di tutti

Martedì 14 Ottobre 2025

Amt Genova è emblematica: certi servizi toccano al pubblico

Lunedì 13 Ottobre 2025

Quello strano “maniman” che spira sull’acqua ferma del Waterfront

Domenica 12 Ottobre 2025

Ultime notizie

- Charity Runway a Genova: moda e musica per sostenere l'Ospedale Gaslini

-

Trofeo Corti, il 26 ottobre festa di apertura della pallavolo giovanile in Liguria

-

Lavagna si trasforma in un set di ispirazione creativa - Il servizio

-

L'alleanza Genova-Canarie - Lo speciale

- Sporcizia e lavoro in nero, maxi multe a quattro locali di Sampierdarena

- Detenuto armato di lamette e bastoni di legno ferisce otto poliziotti: la denuncia

18° C

18° C LIVE

LIVE

IL COMMENTO

-

Matteo Angeli

Giovedì 16 Ottobre 2025

-

Roberta Gualtierotti*

Martedì 14 Ottobre 2025

leggi tutti i commentiAmt, a Tursi il teatro della crisi: tutti sul palco (tranne uno) e una città che aspetta la verità

La medicina di genere sia parte della ricerca e della cura di tutti